- A+

最早从《史记》中“救人于厄,振人不赡”的游侠,到金庸笔下“侠之大者,为国为民”的大侠,锄强扶弱、行侠仗义,一直都是这些名目繁多的侠客们应该具备的素质。他们,爱管闲事,替天行道,路见不平拔刀相助,侠客们在小说中,扮演着虽然违法乱纪,却又能重铸秩序的重要角色,彰显了广大读者群众,对于社会不平等现象的仇视,和对美好生活的热烈向往。因此,即使奸人作恶惹得侠客出手相助的老套情节一再上演,但是在读者心中,仍是很有市场。一直到今天,“吾徒不是空门客,要削人间事不平”的鲁智深,以及“马蹄到处无关破,霜刃磨来杀不平”的林冲,一直都是读者喜爱的艺术形象。

侠义:与其有武无侠,毋宁有侠无武

如果我们将武侠这两个字拆开,然后提问:武和侠,到底哪一种才是武侠小说的本质?无论是读者还是作者,都会选择侠。中国文学自古有文以载道的传统,无论文体如何,题材怎样,文章必须要言之有物。因此,武是一层外衣,而侠才是武侠这种文学形式的框架。这一点,当代武侠小说大家梁羽生说得最清楚:

我以为在武侠小说中,“侠”比“武”应该更为重要,“侠”是灵魂,“武”是躯壳。“侠”是目的,“武”是达成“侠”的手段。与其有“武”无“侠”,毋宁有“侠”无“武”。

当然,真的完全摒除武的部分,未必还能吸引读者,也未必还能保持武侠小说作为一种小说类型特有的魅力。持此论调,是希望能够中和武侠小说中着力渲染的暴力,让武力的这匹野马不至于脱缰狂奔。于是,“武中见侠”或者“借武写侠”,成为了武侠小说中最为常见的模式。

习武者即便身怀绝技,天下无敌,如果不能替天行道,反而自矜自傲,以武谋私,那么便不能算作为真正的侠客。也就是司马迁说的“豪暴侵凌孤弱,恣欲自快,游侠亦丑之”。真正的侠客不应只是炫耀武力恃强凌弱,不是弱肉强食的森林霸主。武的落脚点,最终都会指向侠。这里的“侠”,内涵并不确定,不过功能是明确的,那就是如何使得武侠中的“武”合法化、合理化,甚至是道德化,宗教化。

梁羽生《云海玉弓缘》中孟神通与谷之华父女发生矛盾,前者认为“世间只有强存弱亡,哪有是非黑白”,后者则争论“世间岂有只凭武功便能横行天下”,结局当然是邪派高手孟神通死于非命。在现代文明的社会中,人道主义滋长,人文精神愈发彰明。单纯炫耀武力或动辄杀人,不过是戾气的宣泄,无论是在艺术上还是情感共鸣中,都非上策。因此,武侠小说家的首要任务是,设置情节让主角有学得上层武功的动机和途径,然后将拥有这身本事的侠客的行为合理化。例如,先是矢志不渝为报父仇而后为国为民的郭靖,一身江湖义气的令狐冲。主角武功无论如何,但是人品道德都是上佳,即便是杨过这般偏激促狭,但那也是瑕不掩瑜,在大是大非上都是无可挑剔之人。

实际上,自从唐人李德裕将“侠”和“义”绑在一起,“义非侠不立,侠非义不成”,侠义这两个字便再也分不开了。从司马迁《刺客游侠列传》以降,到唐《传奇》,到宋话本,以至于明清的小说,血亲复仇是最重要的一个主题。这是人类的一种天性,也是能够使武合理化的一个重要原因。

在武侠小说的演进过程中,复仇的主题越来越少,越来越多出现谢逊、萧远山这样的人物。冤冤相报何时了,也成为一个经久不衰的主题。那么,大批武侠小说家,便将眼光放到了另外一个领域:锄强扶弱。

世间之大不平,非剑不能消也

《三侠五义》作为中国最早讲述江湖武林的小说,其中各类惩惡除奸、锄强扶弱的故事在今天依然能找到情感共鸣,其十三回所表述的任侠远则,也被广泛肯定:

真是行侠作义之人,到处随遇而安。非是他务必要拔树搜根,只因见了不平之事,他便放不下,仿佛与自己的事一般,因此才不愧那个“侠”字。

为立功或为了报仇而卧薪尝胆地惩奸除恶,当然也是大丈夫可歌可泣的故事,可比起来,若是萍水相逢、事不关己,仍要为公义出头,只为一个道义,后者明显在境界和层次上略胜一筹。所以,削不平,也就是锄强,便成为了武侠中长盛不衰的主题。

金庸射雕三部曲中,最厉害的武学当属《九阴真经》了,经书第一句便是“天之道,补不足而损有余”,并在郭靖和欧阳克的比试中,反复通过两人之口宣之于众,为广大读者熟悉。其实,这一句出自《老子》第七十七章:

“天之道,其犹张弓与!高者抑之,下者举之,有余者损之,不足者与之,天之道损有余而补不足。人道则不然,损不足,奉有余。孰能有余以奉天下?其唯有道者。”

这一句作为《九阴真经》的首句,可见作者也是暗藏深意于。

其中。人之道,“损不足,奉有余”,人类社会发展的绝大部分时期,阶级之间都是剥削与被剥削的关系。这便是武侠小说中“锄强”的理论基础。有压迫,便会有反抗。但是,并非所有人都有能力和动力来反抗。于是,寄希望于天,希望善恶有报,寄希望于侠客,希望他们能够替天行道,能够锄强。武侠小说,便是在这种情形下应运而生,如同成年人的童话一般。是非曲直,都是那样清清楚楚,不用顾念杂物,可以快意恩仇,可以惩恶扬善。

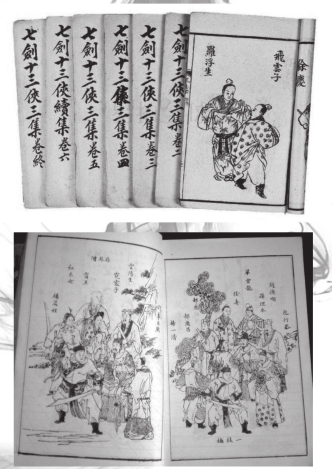

人之一生,总有波折坎坷,是人之所时有,在孤立无援的时候,在四周一片黑暗之时,人们总会想方设法抓住一切能够抓住的东西,那些锄强扶弱的侠客,此时便带着神性的光辉,在人们心中点亮了火光。总有侠客可以在书中做到我们在现实中做不到的事情,就如同《七剑十三侠》中的侠客那般:

这班剑客侠士,来去不定,出没无迹,吃饱了自己的饭,专替别人家干事。或代人报仇,或劫富济贫,或诛奸除暴,或矬恶扶良。别人并不去请他,他却自来迁就;当真去求他,又无处可寻。

如此理想的侠客,自然是寄托了芸芸众生“被拯救”的幻想,寄托了公平正义的幻想。所以著名武侠作家王度庐说:“人间侠士之不可无。”司马迁也在史记中大加赞扬那些“不爱其躯,赴士之困厄”的游侠。因此,伦理上、情感共鸣上,锄强扶弱都是武侠文学中一块重要的阵地。

远离庙堂的化外之规

《墨子》中说:“侠以武犯禁。”武侠小说,也完美地继承了这一特色。无论是在历史背景下,还是纯粹架空历史,大部分武侠小说总是有意虚化朝廷律法的作用。江湖成为了远离庙堂的化外之地。因此,在乔峰在聚贤庄杀了那么多人后,仍可以在大江南北畅行无阻,随便在街上喝酒。而且,律法对于武侠中各位侠士的约束力,远远不及江湖道义和自己定下的约定。就连一身正直的黄蓉,也曾伤及过口出恶语的村妇,杨过也曾做过鸡鸣狗盗的勾当。

人是社会性的动物,在人与人的相处过程中,总会试图建立一系列的规范。律法,更多时候是统治者维护统治秩序的工具。所以,在维护弱者权益上,律法并不承担道德上的义务。甚至一些恶法,还可能成为既得利益者们剥削弱者的工具。因此,在庙堂靠不住的大背景之下,人们很自然便寄希望与天生于庙堂不和的江湖。人们希望在这里,能找到属于自己的立足点。

武侠作家们,适逢其会,在童话故事中,又找到了“锄强扶弱”这只金天鹅。将武侠中的“侠”字发扬光大,将中国人心中的道德观念,一股脑融入到侠中。自此,侠之一义,使得武侠小说的伦理基础得以完备。

庙堂、江湖,原本就不是可以用两分法简单做区隔的。晚清侠义小说中,甚至出现了一种以侠助庙堂的风气。与郭靖驻守襄阳不同,这些原本混迹江湖的桀骜侠士,被改造成循规蹈矩的忠臣,为上官马首是瞻。正如鲁迅在《中国小说史略》中说到:

凡此流著作,虽意在叙勇侠之士,游行村市,安良除暴,为国立功,而必以一名臣大吏为中枢,以总领一切豪俊……

鲁迅批判《三侠五义》、《施公案》这类公案小说,认为这类小说扼杀了豪俊的生命力,是奴才的文学。然而,在晚清的背景之下,这一类小说的出现也具有深刻的历史和社会背景。在当时的环境中,社会的主要矛盾已经上升为民族矛盾。江湖与庙堂之间所代表的阶级矛盾,在共同的敌人之下已经缓和。社会早已无力内斗虚耗。在此背景下,绿林的好汉和庙堂的名臣通力合作,廓清环宇。这时,锄强扶弱便是社会重建秩序、共体时艰的应有之义了。

锄强扶弱,不光是一种伦理价值观的选择,在艺术架构上也是颇有讲究。每当侠客在锄强扶弱之前,强者往往坏事做尽、趾高气扬,而弱者孤苦无依,走投无路。当有能力改变现实的侠客出现后,马上就会发生反转。锄强扶弱的反转,一方面使读者获得价值上的情感共鸣。与此同时,前后反差所带来的阅读体验,也是一种快感。正所谓“使读者有拍案称快之乐,无废书长叹之时。”

锄强扶弱,也并非是一剂百试百灵的良药。正所谓事无巨细,过犹不及。锄强扶弱中的强弱,所蕴含的话外之音,往往会被有心人曲解。而且,在一定的背景条件下,在成为一种道德准则后,经过不断滑坡、熵变,便是卑鄙者的通行证。强弱从一种包含道德判断的概念,滑坡为简单的社会经济等级的判断。有心人用道德去绑架强者,又以道德的虚荣感去施舍弱者。这便是当今社会中不得不警惕的一种现象。

武侠作为一种类型文学,实质上是提倡以暴制暴,不过仅仅流于这一层面,总归是肤浅。所以,小说家往往在侠客的暴力中,赋予许多道德文化上的合理性。便好像,辟邪劍法生来就是一门阴邪的武功,九阳神功一听名字就知道是一门正大光明的功夫。他们赋予武功不同的道德属性,他们赋予厮杀不同的正当动机。锄强扶弱,便是在此种环境中被历史和文化选中了。当然,还有我们广大读者的美好希望。