- A+

和尚

从前有座山,叫少室山,山上有座寺,叫少林寺。

少林作为禅宗祖庭,历朝历代有起有落,绵延一千五百年。民国十七年,石友三纵火焚法堂,千年古刹,遭火龙浩劫,少林寺就此没落,僧众骤减。建国后,十年动乱,寺产被侵,本就不多的僧人们被迫还俗,仅余十几个无家可归的老僧和二十余亩薄田。

中国有个省,叫山西省,省里有个县,叫沁源县。

沁源县有个乡下人,生于民国,长于战乱。他年少时背井离乡,中年时回归故里,并非是什么带着偌大的家业衣锦还乡,只是带着一个粗布的包袱,很普通的少小离家老大回。村里没人知道他中间的十几年去了什么地方,他自己也从来不说,只是在村子里默默地过着简朴的生活。

中国还有一个省,叫安徽省,也有一个县,叫颍上县。

1982年,一个十七岁的年轻人从颍上县出发,跋山涉水来到了少林寺。那时的少林寺极为凄惨,很多时候,沙弥还要靠附近村民接济。当年的老方丈行正大和尚赴外地公干时,连坐公交车、住小旅馆的钱都没有,因为实在“仓中无粮”。但行正大和尚还是把年轻人收到了门下,并赐法号“永信”。

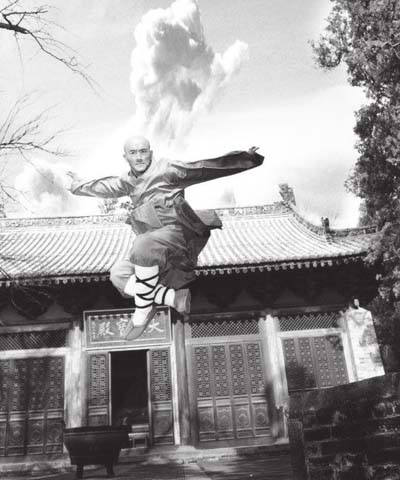

同年,电影《少林寺》上映。

山西沁源县,一个中年人从村里走到县城。在电影院门口,他犹豫了一会儿,最终一咬牙,还是花一毛钱买了一张电影票。电影院里,李连杰跟着于海大战于成惠,每个精彩的动作场面,所有观众都轰然叫好,唯有他,脸上一次一次地露出失望,最终电影结束时,他嘴里嘟囔了一句“这不是少林拳”。声音不大,淹没在叫好声里,没人听见。

票价仅一毛钱的电影,最终创下上亿元的票房纪录。捧红了李连杰,也让少林寺这块历史招牌重回人间。

“到少林寺去”成为那个时代众多少年的英雄梦想——在改革开放初期,不论是乡村还是城镇,“功夫”都是划分地盘、确立“江湖地位”的法宝。一些狂热分子看了《少林寺》,干脆卷起铺盖,上了嵩山。当时,报纸上也时常有新闻,几个男孩子相约一起去少林寺,在火车站被警察拦下。

1974年到1978年五年间,少林寺共接待游客二十万。而电影上映的1982年,游客涨到了七十余万,1984年,游客更是达到了二百六十万。已经是“寺院民主管理委员会”成员之一的释永信默默看着汹涌的人潮,他断定,曾光耀古寺千年的“功夫”,在沉寂多年后,将会成为少林复兴的不二法门。

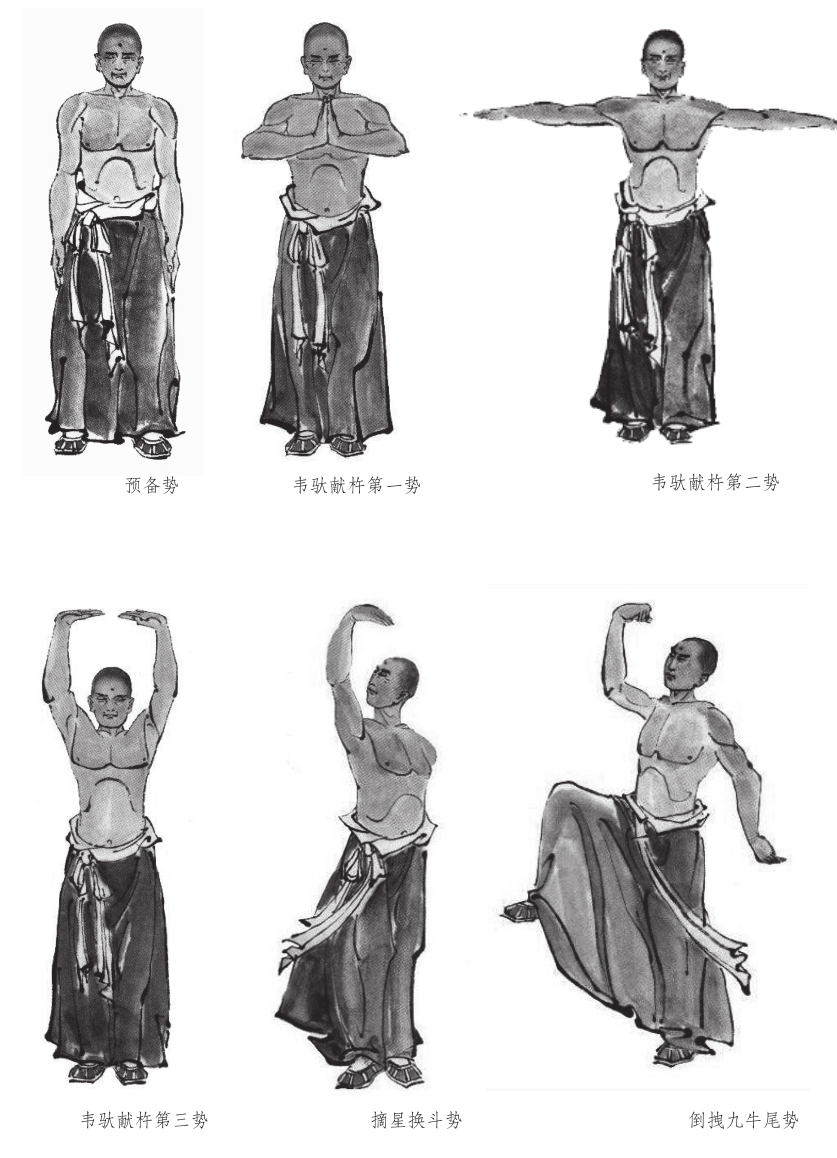

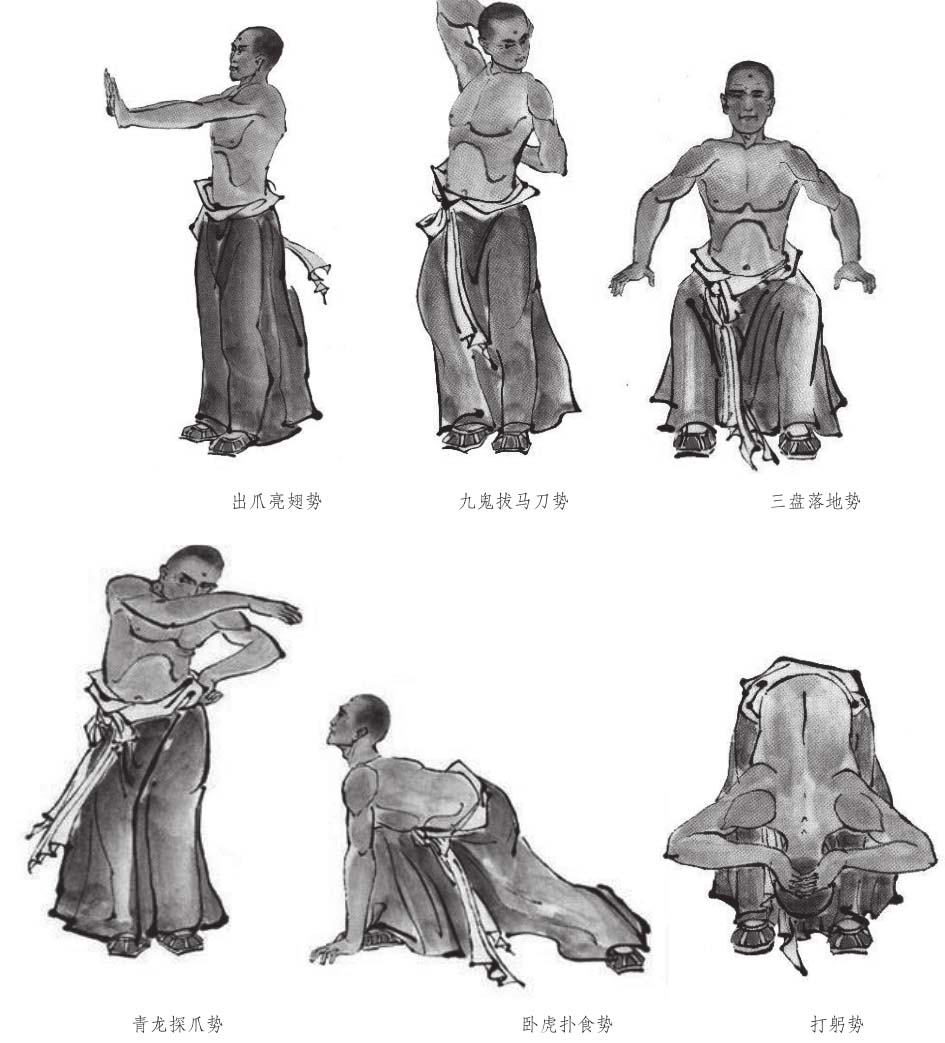

于是1986年,释永信开始组织人力物力,开展挖掘、整理、出版少林武术典籍工作,成立“少林寺拳法研究会”并任副会长。1987年,他又成立了“少林寺武术队”,后发展为“少林寺武僧团”,他亲任团长。8月,行正大和尚圆寂,释永信成了少林寺有史以来最年轻的住持。1988年,少林寺首次公开对外表演武术。1989年,“少林寺武僧团”开始了国内外的演出。十年积累,1998年,少林寺成立了“少林寺实业发展有限公司”,经营少林素饼和少林禅茶,并注册了国内二十九大类近一百个商标,向一些企业特许授权使用“少林”商标。

1999年,释永信正式升为少林寺方丈。

在这一切发生的时候,沁源县的那个中年人,慢慢地步入了老年。他从报纸上零零星星地看着这样那样的新闻,在看到少林寺成立了公司的那天,他割了一斤肉,买了一瓶酒,回家吃喝完,第二天腹泻不止。他躺在小诊所里,胳膊上扎着吊针,双眼空洞。医生问他昨天晚上干了啥,因为出诊的路上经过他家时,医生在门外听到了院子里“噼里啪啦”的震响和“哼哈”的擤气声。他摇了摇头,说没什么。

病愈之后,他回家,打开了一个尘封已久的木箱,从箱子的最下面翻出一个本子,然后徒步数十里,走到他们邻县——沁县的另一个老人家里,郑重地请他将本子上的内容帮忙誊抄一遍——他的眼睛不太好,已经看不了那么小的字了。

那一天,在他那个唯一的老朋友家里,见到了朋友的孙子和外孙,两个小男孩。外孙比孙子要大两岁,很活泼,在院子里翻着跟头,干净利落;孙子还不满六岁,虎头虎脑,也想要学着翻,却怎么也控制不住身体,最终只能在地上打两个滚。

他笑呵呵地看着两个小男孩,眼睛里面有东西在悸动。

又过了两年,他更老了。他妻子早亡,儿女也不在身边,村子里没什么人跟他说话,所以他时不时地就去沁县找他那唯一的老朋友聊天。他总是徒步往来,上百里的距离他并不放在眼里,早晨出发,中午之前就能到,谈天说地一番,下午再走回去,到家时月亮才刚刚挂上天。

他的生活状态其实和普通的老年人没什么区别,看看报纸,晒晒太阳,偶尔访一访朋友。他和他的朋友的聊天内容涉猎极广,除去正常的老年人会谈论的中医养生与家国天下之外,他们偶尔还谈一谈国学和哲学,甚至还会涉及到外星人、不明飞行物和不明潜水物……他是经常看报纸的人,那时候的报纸上会有各种奇奇怪怪的信息,每次看到他都会跑去和他的朋友交流,他的朋友涉猎也极广,不论他说什么样的内容他的朋友都能接得住话,如此,他更喜欢找他的朋友聊天了。

这一切的转变是在2002年的夏天。

那一天,他照例去找了他的老朋友聊天,两人非常严肃地就他们所知的UFO事件发表了自己的看法并交换了意见,然后,他又一次见到了朋友的孙子。那个小男孩已经长大了一点,在他们俩聊天的時候舞着一根棍子跑了进去,然后在听清楚了他们的聊天内容后,也插嘴说起了自己所知的UFO还有USO事件。他很意外,這个小男孩所知的事情比他还要多很多,他有点羡慕,又有点感叹,最终,不知道是出于老人的争强好胜还是单纯的喜爱,又或者是因为别的什么原因,他突然把话题引到了一个之前从未谈过的领域。

他问小男孩:“你待不待见耍捶?”

这一句话他是用方言问的,在山西的方言当中,“待见”的意思是喜欢,“耍捶”的意思则是练拳,所以他这个问题,相当于是“你喜不喜欢练拳?”

小男孩先是愣了一下,然后脸上露出了巨大的惊喜,开始疯狂地点头。他笑了,他的朋友也笑了,他的朋友指了指小男孩手里的棍子:“在家每天就是这样,待见着呢。”

他站起来拿过小男孩手里的棍子,比画了一下,然后放下,跟小男孩说:“我教你一套拳吧。”

他说完,没什么过渡姿势,干脆利落地出手,呼呼呼呼,只有五个动作组成的一套拳一气呵成,他看着一脸迷茫的小男孩,放慢速度,又打了一遍。

他跟小男孩说:“你别看它简单,练好了厉害。韩国有个老头,就是练的这套拳,在街上跟人打架,好几个小伙子都打不赢他,厉害着呢。”

小男孩跟着学了一遍,他点点头。他坐在另一旁的朋友突然问:“这是什么拳?”

他笑了笑:“叫五行拳。”

他朋友又问:“怎么用?”

他想了想,开始一式一式地拆解,总共五个动作,他很快拆解完,小男孩已经两眼发亮了,他呵呵笑着摸了摸小男孩的头,然后走了。

他那一天走在路上的步子格外轻快,仿佛放下了什么重担,又仿佛得到了什么至宝,一路上逢人便笑,到了家,高兴得半宿都没睡着。

那之后,他去朋友家的次数变得比以前频繁了一点,他不太清楚到底是为了见他朋友,还是为了见那个小男孩。但是小男孩平时在城里上学,只有寒暑假才会在老家,所以那之后的几年里,他跟小男孩也没有再见几面。

日子就这么一天天地过去了。

医生

一百多前,中国每一户人家都是有一个堂号的,人们谈论某一户的时候都会说“某某堂”。还有一些人家,祖上会传有家训,有长有短,以约束后辈,纪念先贤。

在山西省沁县就有这么一户人家,本身不是什么大户,但是晚清时却出了一位族人,一生行医习武,到晚年时,也攒下了几分家业。于是自立门户,定堂号“悦善”,立家训“医武传家,仁心仁术”。

这位先生医术有名,尤其精于口腔科,十里八乡不论是谁上了火口角生疮都得找他讨一副散粉,敷上之后,不出三天,保准恢复如常。

他行医一生,生了四个儿子,分别取“金、云、聚、汇”四字再加一个魁字为名,皆有所成。只是除了老二,其他三子在抗战时期便已全都远遁他乡,不在近前。但好在膝下总有一子侍奉,而且老二聪慧,四子之中继承他医学、武术最多的就是老二。后来老二又生了一子一女,三代同堂,倒也其乐融融。

新中国成立,他儿孙渐长,以为此生就这样过去了,然而,却还是有意想不到的事情发生。

当年打土豪分田地时,他既然有一份产业,自然也在被打被分的行列当中。他并不太在意这个,他一直行医为生,所以也没有太多田产,分就分吧,而且他救人无数,在村镇里面口碑良好,也不会有什么人难为他。

但后来的事情告诉他,他显然高估了人性。

他确实平平安安地度过了打倒土豪劣绅的年代,但建国后,他却在另一个事情上面感受到了彻骨地痛。

那是一个疯狂的年代,人性善恶全部扭曲,但总有一些人是坚持着对错的。唯一陪在身边的儿子,因为一些事情与人起了冲突,身怀武术的儿子愤然出手,然后便被冠以“拳霸”之名,汹涌的乡民将其包围后活活打死,儿媳妇也被“分配”给了村里的另一户穷人做妻。而年纪尚小的孙子,则在跛了一条腿后,被扔回了他身边,和他相依为命。

那些打死他儿子的人,大半都在生病时受过他的救治。白发人送黑发人,这样的事情让他痛苦,更痛苦的是孙子的腿伤。那伤他能治,他医术高超,中西医都懂,可他没有药,他不可能接触到最新的西药药剂,而只凭草药他救不了孙子。所以他只能眼睁睁地看着孙子的那条腿逐渐坏死萎缩,然后双腿变得一高一低。

没人知道他是怎样熬过来的,但他最终还是熬过来了。

他将孙子养大,悉心传授了孙子所有的医术,还教了孙子的拳法,纵使跛了腿也能练的内家拳法——形意拳。为了防身,也为了拼命。

慢慢地,孙子长大成人,而他也终于离世,接下来的故事,属于他的孙子。

继承了爷爷医学和拳法的年轻人也继承了家里的药店,以“悦善堂”为名,继续行医。从他身上看不出什么仇恨的影子,不论是父仇还是自己。但他身上还是有一些遗留,他鲜少外露拳法。而他被“分配”给了别人家的母亲,也给他生了一个同母异父的弟弟,他和这个弟弟之间倒没什么嫌隙,还把家里的一些值钱的东西都给了弟弟家,他就守着那个药店,平平淡淡地过着日子。

他没有什么钱,还跛了一条腿,本以为一辈子都不会成家。但或许是看他老实,又或许是因为他爷爷的一份香火情,村子里的一位拳师将女儿嫁给了他。两年后,他老婆生下了一个女儿,再两年,又生了一个儿子。有妻有子,有家有户,他为人愈发冲淡平和,唯有在夜深人静的时候,会在院子里独自练拳。后来他的儿子长大了一点,他重修了房子,在房子后面单独开辟了一块狭窄的区域,他练拳的时候就会去那里面,四面不透风,谁也看不见。

他儿子并不知道关于自己祖父的事情,也一直不知道自己的父亲练拳。直到儿子初中上完,然后死活不再上学的时候,他才第一次在儿子面前露出了拳法。他把儿子狠狠地揍了一顿,但是却改变不了儿子的想法,他只好让儿子跟着自己学医,他只教西医,中医偶尔说一点,却决不教儿子半点拳法。

时光荏苒,他的儿女终于也长大了,各自成家,生儿育女。他则在逼着已经结了婚的儿子又去医学院上了三年学后,才正式跟儿子分了家,把祖传的药店分给了儿子,自己则拿起锄头,开始种田。

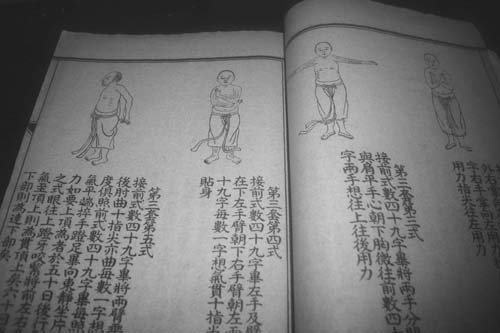

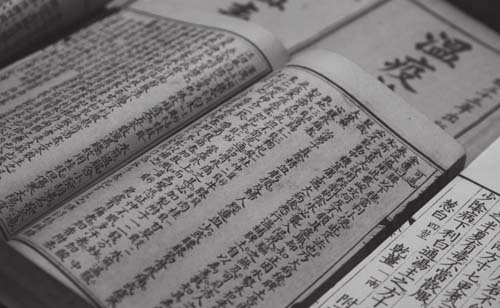

他的日子过得很安稳,农忙时下地干活,农闲时四处访友。他腿脚不好,去不了太远的地方,但他的朋友会来看他。他上过学,认得字,而且毛笔字写得很好,所以村里人时常会请他写点东西。某一年,他的一位朋友给了他一个本子让他帮忙誊写一遍,他答应了,打开之后,眼皮一颤,那个本子里有图有字,内容是《易筋经》、《内功十二大力法》等少林寺的武学图录与口诀。

他很郑重地将内容誊写了一遍,誊写时,平时惯用行草的他,难得用了最工整的楷书。誊写完后,他的朋友只带走了誊抄本,将原本送给了他,他收下了,但却没有练,对他来说,那只是朋友的礼物。

后来,他的外孙和孙子——两个小男孩在乱翻他的抽屉时看到了那个本子,他的孙子年纪太小不认识什么字,但是他的外孙却是认识的,两个喜欢看武侠电视剧的小男孩如获至宝,对着那个本子上的内容开始自己瞎练。他发现后,没多说什么,只是把抽屉上了锁,两个小家伙发现没有办法偷看,就开始缠着他撒娇,但他却严词拒绝。

又过了两年,他的儿子告诉他,他已经开始教他的小孙子背医书、背“汤头”了,他点了点头,没说什么。可是又过了几天,儿子告诉他,那小家伙实在没有学医的天赋,平时背唐诗、宋词记性极好,看两遍就能背下来,可是背“汤头”的时候,一首要花半天。而且在小家伙背了半个月后,他集中考了一次,发现这小子背完就忘,这段时间背的十几篇“汤头”,居然只记得三句半了。

他无奈地笑了笑,跟儿子说:“随他去吧,不非得学。”

他嘴里说着这个,可心里想的,是前两天他的朋友来看他,然后教给了他的小孙子一套拳。他不想教儿孙练武,但是既然那个小家伙有这机缘,他也不会反对,只是那套拳的名字,让他心里略微有点异样。他想着:五行拳?五行拳不是那样的啊!却什么都没说。

四年后,除夕夜,他和已经上了初中的小孙子共同盘坐在土炕上,看着电视机里的春晚。即使那时候的春晚比现在的要好看很多倍,但是小孙子还是在旁边动来动去,他笑了笑,没有理会。突然,他的小孙子朝他扑了过来,他下意识地伸手挡住,摸着孙子的身子就找到了关节,然后直接摁在了土炕上。

一旁的老伴在愣了一下之后,脸上浮出了笑意,而小孙子,则彻底愣了。

他放开小孙子,半晌,叹了口气,像是下了什么决定一般。他指了指自己的脚,然后指了指自己的鼻子:“练拳,呼吸,一口气得吸到脚后跟。”

说完,他起身,带着一脸发懵的小孙子走到隔壁,那是他们家摆放灵位供奉香火的屋子。他从一旁翻出家谱,郑重地给小孙子讲述了“悦善堂”的源流。

他看着小孙子的眼神一点一点变亮,最后,变得比烛火还亮,他的心里,也突然亮堂了起来。

他走到院子里,大红灯笼映着雪,一身棉衣的他,将形意拳的招式从头到尾打了一遍。如同他曾经看过无数次的,他爷爷的样子一般。他双腿有恙,但在练拳时却丝毫看不出来,他花了极大的工夫来控制自己的双腿,只求不辱没这套拳。他练完一趟,收招,没有全部教给他的小孙子,而是只教了他一式便停。

小孙子缠着想学后面的,他却极为严肃地说:“教你这一式,你就只练这一式,练好了这一式,再学下一式。工整之前,不可求快,精熟之前,不可求变,形意拳从古至今的练法就是如此,你要想學,就练,不想学,就算。我的医术,已经绝在了你爸身上,这一身拳术,也没什么不能绝。”说完,他便转身回屋去了,老伴有些嗔怪,他却只是摇摇头,极为坚决。

院子里,小孙子一人傻站在原地,过了一会儿,他开始练了起来,不是他那老朋友教的拳法,而是刚刚学会的那一式形意拳。从院子这一头练到那一头,又从那一头练回来。

鞭炮声里,灯笼映雪,小小的身影在院子当中翻来覆去地练着那只能算似是而非的一式。屋里面,有泪顺着眼角落下,他抬手拭去,招呼老伴:“看电视。”

那晚之后,小孙子算是正式开拳。这小子在医学上没什么天赋,但是在武术上却非常舍得下工夫,不过两年时间,已经能把学过了的几式练得有模有样,但是好景不长,青春期的小孙子开始长身体,本来矮矮胖胖的小孩子一下子蹿高了许多,变得高瘦。身体结构的变化带来了武术风格的变化,原先练出的拳法近乎完全废掉,而且由于发育过快,小孙子的身体素质骤降,双腿甚至难以支撑他迈开大步走路,更遑论练拳。

这其实并不是什么大问题,等发育完毕,身子定型之后,重新练过就是了。但他似乎是预感到了什么,在小孙子不能练拳的那段时间里,他把自己毕生的所学所悟都说给了他听。

他跟小孙子说:“都记好,现在听不明白没关系,以后慢慢想。”

小孙子似懂非懂地点头,只是把那些话全都记载了心里。

然后,某一个夜晚,他睁开双眼,叫醒了睡在身边的老伴,跟她说了家里的一些事情,老伴问他怎么了,他说没事。

第二天早上,他没有醒来,从此,他再也没有醒来。

我

在我每一个社交账号的个性签名档,还有我每一个需要填写自我介绍的地方,都有相同的一行字——“一生三事:练拳、看书、写文章”。

这是我很早就确定下来的,我此生的追求和我最终的落点。

练拳第一。

我有时候回顾过往,总会想一件事情,如果我年幼时那个人没有问我那个问题,我还会不会是今天的我?

那个用方言问出的问题,或许从那个问题问出口的那瞬间,我这一生的命格就定下了。

問这个问题的人是我爷爷的朋友。在我记忆中是个很和蔼的老头儿,个头比我爷爷要高一点,但也不是太高,家住在邻县,偶尔找我爷爷叙旧。

在我小学二年级的时候。那一年的夏天,电视上的每一个台都在播放张纪中版的《笑傲江湖》,学业尚不繁重的我跟着大人们一起看令狐冲从天上飞下来,然后剑尖一点地面就开始所向无敌,那对一个小男孩来讲,吸引力简直是致命的,我沉迷其中,无法自拔。

我央求着爷爷帮我做了一根棍子,我记得很清楚,那根棍子是杨木的,爷爷把它从我家的柴堆里捡出来,用火熏过之后剥去树皮,然后用一块碎瓷片将棍身打磨得光滑无比,我爱不释手。

那一天仿佛是很普通的一天,我照例在外头玩耍,拿着那根棍子模仿电视中看到的大侠舞来舞去,等我一身臭汗跑回家的时候,就看到了他坐在沙发上和我爷爷聊天。

在听到他们的谈话内容后,我突然想起了我之前刚刚在绘本和图画书上看到的关于所谓“不明潜水物USO”的一些内容,于是便忍不住插话,开始强行显摆。

或许是我从绘本上看到的内容让他觉得我见多识广,或许是看我长得可爱……总之,在我插嘴又聊了一会儿之后,他突然站起来问了我一个问题。

——你待不待见耍捶?

当时我应该是愣了一下的,一个是因为“耍捶”这两个字在我过往听到的语言中从未出现过,另一个是我没明白他怎么会突然转换话题,从外星人到“耍捶”,这两个话题之间毫无关联。但在愣过之后,我的内心深处突然涌现出了一种不切实际的奢望,感觉仿佛要有什么巨大的幸运降临在我头上了,于是我非常兴奋地点头。

他看了我爷爷一眼,然后跟我说:“那我教你一套吧。”

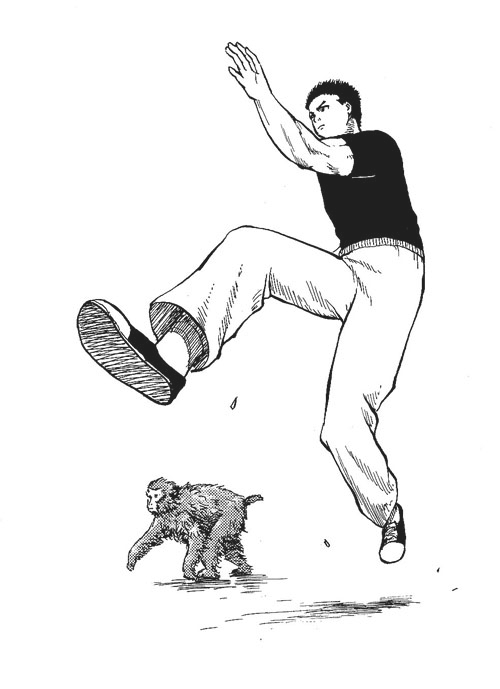

他说完,就站起来,以完全不符合他年龄的敏捷程度和力道打了一套拳,我甚至都没有看清他的动作,只觉得他双手翻飞,如同一对白鸟,然后倏而停住,便已打完了。

我傻了眼,包含着惊讶、狂喜,和说不出来的震撼。

然后他开始慢慢地教我,那一套拳只有五个动作,第一式引化,第二式还是引化,第三式直拳取面门,第四式突拳封喉,第五式勾拳打下巴。他在分解教我动作的同时,将用法也教给了我。

我高兴坏了,我把那五式翻来覆去地练。现在想来那招式并不好看,也和电视剧里令狐冲的武功没什么相似的地方,但我就是非常高兴,那种感觉在我多年之后回想起来依然会不自觉地勾起嘴角,那是我与武术最初的相识。

那天他走后,我从爷爷的口中知道了他的身份。他年轻时是少林寺的和尚,是正经有法号有度牒的那种,后来不知道什么原因还俗了,回了故乡娶妻生子,但妻子早亡,儿女都不在身边。他们村的人都知道他身上有功夫,但他从来不教人,也不显露,他教我的那套只有五个动作的拳法,是他唯一教过的拳。

没有什么特殊的仪式,也没有认认真真地细说分明,但我成了他唯一的徒弟,而他,是我唯一的师父。

那之后的几年里,我又见了他几次,都是他去我家。直到我小学毕业该上初中那年的暑假,我回村,一个多月过去了都没见到他,于是就去问爷爷。爷爷淡淡地说了句:“人走了。”看我一脸迷茫,又加了一句,“吃坏了肚子,我知道的时候人已经走了。”我张大嘴,脑子里全是:开什么玩笑?

之后的很多年里,我每次看电视,剧情演到有人去世,然后他的亲人朋友说“我不信”,我都会感同身受,那是只有经历过的人才能明白的体会。年轻人从来不会想到死亡,一个你虽然不怎么常见,但却觉得他会永远存在的人突然离去了,那一瞬间你脑子里的第一反应就是你在和我开玩笑。

爷爷从他的抽屉里面拿了一个本子给我,那是一个很旧的本子了,材质就是已经流行了很多年的普通的学生作业本,上面画着好多小人,旁边还有很多字,爷爷说:“这东西给你拿着吧。”我突然想起,我之前是见过这个本子的,本子上的内容我和表哥还曾经自己跟着瞎练过,同时,有其他模糊的记忆从我的脑海里翻出来。我想起来了,在我师父教我那套拳之前,我就已经见过他了,只是那时候我还太小太小……

我回想着,似乎是咧嘴笑了一下,然后从爷爷手中接过了那个本子。那个瞬间,这仅有一师一徒的少林支脉,就只剩下我一个人了。

同年的除夕夜。我和爺爷奶奶一起在土炕上看春晚,那时我还不懂得欣赏歌舞这种柔美的艺术,闲得无聊便开始比画拳法。那套拳法虽然简单,但作为我仅会的武术,练它让我觉得自己与众不同。

比画了一会儿后,我突然想恶作剧,于是就用拳头打向了爷爷,我都已经想好了后续的画面,我扑过去,他吓一跳,然后我就可以笑话他,然后……然后上一刻还盘坐着乐呵呵的看电视的爷爷,闪电般地出手将我挡下并把我摁倒在了炕上。

那一瞬间我大脑一片空白,爷爷放开了我,我一脸震惊地看着他,奶奶在旁边一脸笑意。我觉得难以置信。在我的少林师父给我拆解了那五个动作的打法之后,我纵横小伙伴中无敌手,不论是比我高的还是比我胖的,哪怕比我大两个年级的,我都可以把他们轻松拿下,以至于让我产生了天下无敌的错觉。现在,我居然被爷爷——一个我印象中瘦弱的、有残疾的老人打得毫无还手之力,这怎么可能?

爷爷看着我,我俩大眼瞪小眼了一会儿,他突然叹了口气,然后说:“练拳,呼吸,一口气得吸到脚后跟。”说完以后,拉着我去了隔壁,祭拜了他的父亲和爷爷,再然后,诉说源流。

中华有国术,名形意拳。自岳飞枪法而生,至姬际可参《武穆遗书》脱枪化拳而成,原名心意六合拳。之后艺传两脉。山西一脉传于戴家,称戴氏心意;河南一脉归于清真,又称守洞尘技。后来戴家先人戴二闾将拳法教给一个叫做李洛能的外姓人,戴家拳法由此再分。一支仍以戴氏心意拳之名秘传族内,另一支则改称形意拳广传世间。

而我家,从我爷爷的爷爷开始,便是形意支脉。在那个每家每户都有堂号的年代,他爷爷以拳法和中医定下了“医武传家,仁心仁术”的家训,号“悦善堂”。之后他父亲因为练拳被斗死,他跟随着他爷爷一同长大,学了中医,学了拳法,但他从不说拳,不传艺,连我父亲都没能学到一星半点。

就这样,在那个除夕夜,我在两块牌位面前知晓了这煌煌家风,然后在映着红灯笼的雪地里,成了形意拳某一个支脉唯一的传人。

爷孙嫡传,支脉无名。

再五年,爷爷去世,这一脉,又只剩下了我一个人。

那之后的江湖路,就是我一个人走了。

我上了大学,从那一天以后,我就走进了江湖。

我见到了其他的门派,洪洞通臂、杨氏太极、挠羊跤法、戴家心意……我见到了其他的武人,职业选手、名门正派、家学渊源、高手同门……我用形意支脉的身份跟他们一一切磋,宏大的江湖,在我面前徐徐展开。

那之后的很多年里,我曾经很认真地想过无数次这两位老人为什么会在坚守了一生不传艺之后,还是把身上的东西给留了下来。是为了对得起身上的艺业?是为了给后人留下一点念想?还是终究不甘心埋没先人?每一次我想到的理由都不同。但不论如何,如果没有少林师父的那一个问题,我不会走进这个由各种拳法和武者构成的老江湖。如果没有爷爷给我的传承,我不会因家风教导而成为奉行着老派规矩的武人。

去年过年回家,我翻找了爷爷当初交给我的那个本子,却始终没有找到。我开始努力地回想,然后突然发现,我居然已经记不清师父的名字和法号了。我在我家的院子里把我师父所授的那套拳法打了一遍,又把形意拳从头到尾打了一遍。

灯笼映雪,一如从前。