- A+

江湖是个圈,太极是个圆

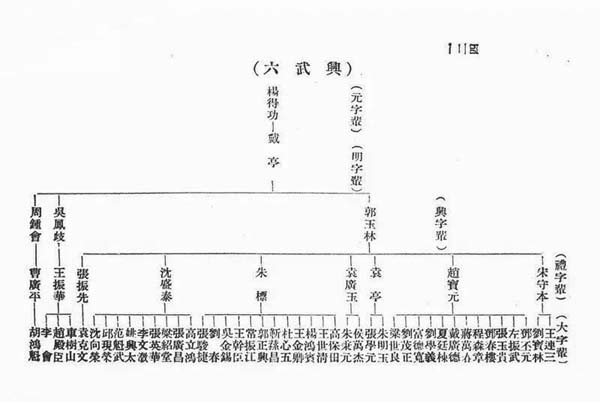

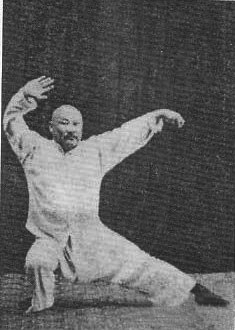

太极拳在我国流传极广,从南到北,乃至海外,都有太极拳的习练者。这些习练者所学的太极拳或许并非出自一家,但不论是“陈、杨、武、吴、孙、赵堡”六大派,还是武当太极拳、青城太极拳、崆峒太极拳……都统称为太极拳。

所以从纸面上看,太极拳是中国武术中流传最广的拳法,即使是近年来如火如荼的咏春拳都难以与之相比。

当然与这种盛况相伴的,还有毁誉参半的名声。

关于太极拳的起源,有人推崇张三丰,但张三丰与太极拳其实都没多大关系,唯一证实与张三丰有确切联系的拳法是四明内家拳。

现在比较清晰的太极拳传承源流是陈家沟和赵堡镇。至于到底最早是出自哪里,陈家人与赵堡人有所争论。

陈家沟称太极拳源自陈家沟的陈家拳,而陈家拳,则是由戚继光的三十二式长拳和洪洞通背拳等拳法发展而来。陈家拳原本只是族内相传的拳法,后来因为陈氏族人陈清平移居赵堡镇,传拳于当地,这才分出了太极拳的赵堡一脉。在陈家沟的《陈氏家乘》中,把陈清平列为陈氏十五世,陈氏太极拳七世。

而赵堡人则坚称其师祖为王宗岳,王宗岳传蒋发,蒋法又传邢喜怀,传张楚臣,传陈敬伯,传张宗禹,传张彦,传陈清平。陈清平只是姓陈而已,并非陈家沟人。而陈家沟在陈长兴之前本没有太极拳,有的只是陈王廷根据家族所传习的山西洪洞通背拳和戚继光的《纪效新书》中的三十二式长拳,当年由于赵堡镇和陈家沟两村距离不远,所以两村武人之间互相交流,陈家沟的陈家人因此学会了赵堡的太极拳。

这种公说公有理婆说婆有理的事情,我们后人已经难以辨别清楚了,只是从目前两个村子所保留的拳谱来看,似乎赵堡的说法更接近真相一点,民国时著名的武术史专家唐豪也比较认可赵堡的说法。

至于六大门派中除了这两家之外的其他四家,传承都非常明确,各有两家出于双方。

杨式太极拳出于陈式太极拳,吴氏太极拳出于杨式太极拳;武式太极拳出于赵堡太极拳,孙式太极拳出于武式太极拳。

其他的忽雷架、领落架、代理架、腾挪架、洪式太极拳等相对流传不广的支脉,也是各出于双方。

这其中,对于太极拳流传做出了最大贡献的,毫无疑问是杨式太极拳。

杨式太极拳的创始人杨露禅,在中国武术史上是响当当的人物。他是河北广府人,自幼好武,因家贫迫于生计,在一家药店当伙计,该药店为陈家沟某人所开。恰巧这段时间陈氏太极拳宗师陈长兴借药店大院传授陈氏弟子功夫。杨露禅在陈氏师徒练拳时,在一旁观看,用心记下某些招式,无人时便私下练习。后被陈长兴发现,叹其“天赋异禀”,不但没有怪罪他偷学,反而摒弃门户之见,将其收为弟子。

这故事流传到民间,还演义出了《杨露禅陈沟偷拳》之类的话本,说杨露禅为了学习太极拳,假装哑巴乞丐混入陈佳做家丁,暗中学会了太极拳,后来吴京主演的电视剧《太極宗师》采用的故事大概也是这个路子。

可惜这故事是假的,如果武术真的只要在旁边偷看就能会能精,那武功也太容易学了。

杨露禅学成功夫后,到北京闯荡被清朝某王爷看中,此后多在王公大臣、贝勒贵族间授权,鉴于这群“爷们”的身体素质,杨露禅便将陈式太极拳中的一些高难度动作加以改造,使其柔和易练。此拳一出,在京津的达官贵人中影响很大,不但开创了杨门三代无敌的神话,而且学者日众,为后来太极拳的广泛流传打下了深厚的基础,当然,也埋下了多年后太极不能打,一打就要输的祸根。

当时有句话,叫做“谁料豫北陈家拳,却赖冀南杨家传。”讥讽陈氏太极需要靠杨家人才能为人所知。而那之后没过多少年,这句话变成了另一句——杨家的拳,武家传。不过这句话不是说杨家没落,要靠武家继承了,而是说杨家二代的拳法,是武家所传——杨露禅的儿子杨班侯除了继承家学之外,还曾受教于武式太极拳的创始人武禹襄。

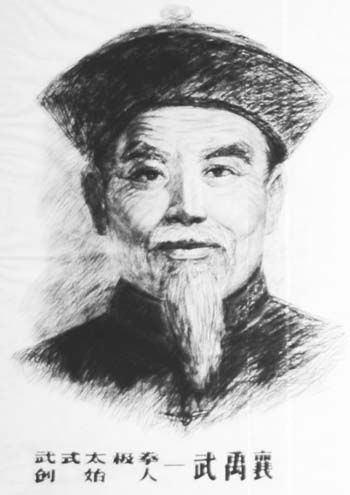

武禹襄,也是河北广府人,出身望族,家里从曾祖父那一辈开始就是朝廷武官,到他这一代,兄弟三个里头,长兄是举人,官河南舞阳县知县;次兄是进士,官刑部四川司员外郎,他虽然没啥功名,但也博览群书文采斐然。后来他的拳谱曾被金庸在写小说时大量引用,就是因为他的拳谱读来最有文学性。

他和杨露禅本来是小伙伴,杨露禅三上陈家沟,练出了一身好武艺,武禹襄十分心动,也想跟着学。但是杨露禅不肯轻易教人,武禹襄跟他学了几年,只学了个大概。武禹襄心里苦啊,本来是一起长大的小伙伴,现在你成了高手我却只能在旁边看,还看不明白,于是一气之下,武禹襄也抛家舍业奔了河南。但是武禹襄没去陈家沟,而是去了赵堡镇,拜了陈清平为师。

陈清平是毫无门户之见的,他的弟子里面学成以后自成一家的有好几个,武禹襄就是其中之一。而同时,武禹襄的大哥又在舞阳县得到了一本王宗岳的《太极拳论》,转交给了武禹襄,这下武禹襄如鱼得水,比照参悟,结合实践,终于创出了自家的武式太极拳。

如果把这两位的故事写到同一个故事里,那必是绝佳的小说。

故事背景就是江湖上有两大门派一直纠缠不清——陈家沟与赵堡镇。故事主角则是两位出自同一个地方,并且交情深厚的天才武人。一个自幼好武,辗转间得遇高人,从旁偷师,最终感动高人得授绝学,尽得陈家沟真传;另一个则出身望族,羡慕友人武学又不愿屈居人下,于是拜入赵堡镇中,后机缘巧合获得祖师秘笈,也成了一代大家。

而这个故事还能够写续集。

杨露禅知道武禹襄有文化,而且拳法也有独到之处,于是送儿子杨班侯到武禹襄处读书习武。几年后武禹襄将杨班侯送回杨露禅身边,父子一起在京城教学。在杨班侯的弟子当中,有个满族人叫做全佑。此人也是个武学奇才,擅长摔跤,在京城拜访中原名师,后来融合各家所长,将太极拳修改定型,自成一家,授予其子鉴全。鉴全又对拳法苦心钻磨,增益修订,弄出了一套有别于杨式太极拳的拳法来。民国成立后,本名乌佳拉哈·爱绅的鉴全随汉人习俗改姓“吴”,于是,吴式太极拳就此诞生。

在吴鉴全将吴式太极拳创出的时候,杨班侯已经逝世,而杨班侯之弟杨健侯也是垂垂老矣,杨门在外撑门面的是杨门三代的杨少侯和杨澄甫。这一母同胞的二位杨爷都是奇葩。杨少侯性格刚烈,动辄伤人,教拳的时候也是出手就攻,学拳的没几个能受得了,根本没法立场子教拳。杨澄甫倒是不紧不慢的温吞性子,但是因为杨健侯小时候练功挨老爹毒打挨得太多,所以对这个四十多岁才得到的小儿子根本下不去手,教功夫的时候也不强逼,导致这位杨三爷从小就不怎么用功,练得拳法看起来倒都是杨家真传,实际上比他爹不知道差到哪儿去了。

后来杨健侯也死了,杨门大旗还是落到了杨澄甫的手里。这下杨三爷终于痛定思痛,开始在家里闭关练功,对照着老爹和爷爷留下来的功法日夜苦练,六年后出关,江湖还是那个江湖,三爷已经不是那个三爷了。出关后的三爷为了验证自己的功夫,决定找个高手来试一下,他选的,就是吴鉴全。

说起来吴鉴全的师公是杨澄甫的二伯,细算的话吴鉴全虽比杨澄甫年长却还是杨的师侄。面对找上门来的小师叔,吴鉴全很无奈,同出一门,真要打个满脸花那多让人笑话,于是两人采用了太极门最具代表性的比武方法——推手。杨澄甫把手粘在吴鉴全腹部,往上提了三下,吴鉴全顺势跳了三跳,一个提不起来,一个摆脱不掉,于是点到为止,收势,平手。

经此一战,杨三爷心里有底了,重开杨家山门,继续授徒,对他的功夫好奇也好,对他印象停留在六年前想要把他当软柿子捏成名也罢,一时之间上门讨教者络绎不绝。所有人中,只有两位没有被杨澄甫打败。一个是通背拳名家,“臂圣”张策,这位也是名噪一时的大高手,另一个就是习练形意、八卦的“活猴”孙禄堂。

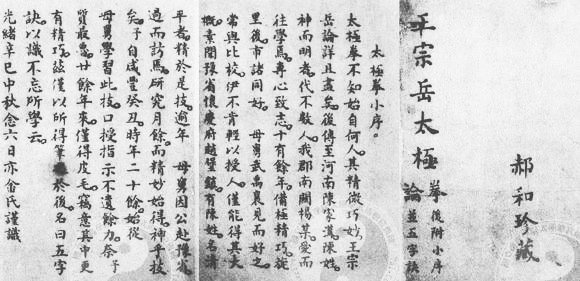

而另一头,武禹襄除了给杨露禅带孩子以外,自己也有传人。他最出名的传人,就是他的外甥李亦畲。李亦畲也是个有文化的,咸丰元年为岁贡生,候选训导,同治时举孝廉方正。这种文人出身的拳师都喜欢研究拳理,然后撰写拳论,武禹襄是这样,李亦畲也是这样,而且他的拳论和武禹襄是一个路子,都是以言简意赅的精炼语言概括总结,金庸写小说时也没少引用他的拳论。他后来将王宗岳、武禹襄拳论和自己的心得亲笔手抄三本:一本自存,一本交给了他弟弟保管,一本交给了他最得意的传人郝和。这份笔记流传至今,依旧是各派太极弟子奉为圭臬的经典。

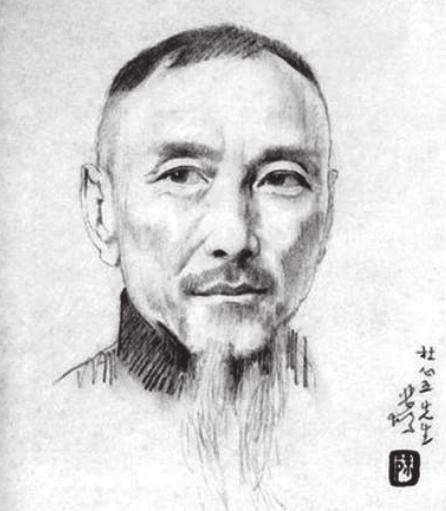

而他的这个传人郝和,还有一个名字叫郝为真。郝为真拳法成就之后就四处游荡,那一年辛亥革命,南方乱的一塌糊涂,郝为真就去了北京,结果患了痢疾,落难在客栈里面,被一个老头给救了,这个老头是谁呢?孙禄堂。

当时孙禄堂已经五十多岁了,他前半辈子练了形意、八卦,对于同属内家三拳的太极极为好奇,他和杨式太极的杨澄甫关系交好,也提出过交流拳技的想法,可杨澄甫觉得大家各守其长就好,所以一直学艺无门。现在听说郝为真来了,老头儿心说终于能全我毕生心愿了,于是马上将郝为真接回了家里,亲自服侍,并且以晚辈自居。

郝为真康复之后,和孙禄堂一试手,发现这人已经很厉害了,但居然还能够有一颗想要不断提高自我的心,深受感动,就把太极拳法传给了他。内家三拳合于一身,孙禄堂终于创出了属于他的孙式太极拳。

至此,太极拳六大流派全部应运而生。其后流传天下,长盛不衰,至于当年杨露禅改拳埋下的恶果,爆发时已是百年之后了。

太極拳因他而盛,又因他而衰

杨露禅当年三上陈家沟,十年学艺,终有所成,于是便上京闯荡。凭着一身好功夫,被清朝的某个王爷看中,然后便给那些王爷贝勒们教拳,鉴于这群贵族的身体素质孱弱,杨露禅将太极拳中的一些高难度动作加以改造,使其柔和易练,然后教给了这些“爷们”。因为那些“爷们”没有什么实战需求,所以对于这种简单易练,上手极快的拳法非常喜欢,再加上这拳法是名震京城的太极拳,说出去也有面子,所以一时之间从习者无数。而除了在王府教拳,杨露禅同时也在民间教拳。他在民间教的可不是这套经过改造的拳法,而是原汁原味的老太极拳。那套东西和他传于王府的完全不一样,其中包含了轻功、硬功、快拳等等,讲究的是发力刚爆,形如鬼魅。

当时的人为了区分这两套同出一源,但风格截然不同的拳法,将杨露禅传于王公贝勒之间的那一套拳法称为“府内太极拳”,而传于民间的这一套则称为“杨式太极拳”。

这两脉拳法至今都有流传,但如果你把当世精通这两脉拳法的人放到一起比对的话,你会发现,现在这两脉之间似乎看不出什么太大的区别了。不是“府内太极拳”真的有人练到了至柔返刚的境界,而是“杨式太极拳”也变得轻灵柔和,舒缓绵厚,全然不见当年的迅猛了,这是为什么?

话说杨露禅有三个儿子,长子杨凤候,年少早亡,先不提他,次子杨班侯与幼子杨健侯都是自幼跟随父亲学习太极拳的。而且因为长子早亡,所以杨露禅把继承自己拳法的希望都寄托在了剩下两个儿子的身上,对两人要求极高,甚至到了严厉苛刻的地步,两人练拳时稍有懈怠就会挨杨露禅一顿暴打。

这样的严苛督促是有效果的,两个人的功夫日渐精湛,在咸丰六年的时候,一个十九岁,一个十七岁的兄弟俩便跟着父亲在端王府教拳了。也许是小时候挨打过多的缘故,杨家兄弟在京城的时候很喜欢踢人武馆,而且连续打败很多人,杨班侯未满二十已经名满京华,继承了他爹“杨无敌”的称号,杨健侯也被人称为“小霸王”。后来两个人都到了清政府的旗营做教官,第二次鸦片战争时还上过战场。

后来清政府和洋人议和之后,父子三人就回老家了,直到十年后,某王爷再次邀请,他们才又回了北京,但這时杨露禅已经是耄耋之年了,没两年便飘然仙逝。兄弟两个一起守着父亲留下来的名声,传拳授艺,壮大杨门,就这样又过了二十年,杨班侯也病逝了,杨家太极的传承就都落到了杨健侯身上。

这时的杨健侯也快八十岁了,杨家的大旗终究要传到下一代手里,杨班侯终生未婚,所以这拳法还是得他的几个儿子来继承,但说起他自己的几个宝贝儿子,那可是太不让人省心了。

杨健侯也有三个儿子:长子杨兆熊,又名少候;次子杨兆元,又名仲候;三字杨兆清,不叫小候,叫澄甫。

大儿子杨少侯七岁就开始练太极拳,但性格刚烈,动辄伤人,教人也是出手即攻,学生基本都受不了,不是被打跑了就是被打残了,根本没法弄。

二儿子杨仲候更过分,喜欢打架不说,还暴饮暴食,生下两个女儿之后,就得了绞肠痧英年早逝了,两个小姑娘都是杨健侯夫妇照料着的。

剩下的就是老三杨澄甫了,说起这杨三爷,那更是老爷子的一把辛酸泪。他性子倒是不错,不骄不躁,慢吞吞的,挺适合练太极,但就是不怎么上进。杨健侯因为自己小时候挨打多了,所以对于这个四十多岁才得到的小儿子便格外宠爱,教功夫时从不强逼,杨澄甫每天到拳场练功,拳剑刀枪、推手散手,表面是都合乎杨家祖传,但实际上那是“金玉当当当,败絮嗙嗙嗙”——纯样子货。

原来清朝时还好点儿,杨家三代都挨着王公贵族,凭着父兄庇佑,杨澄甫也用不着抛头露面的,但后来民国建立以后,清廷王府的护院是没法干了,那帮王爷自己都穷得要死。已经将近三十岁的杨澄甫为了养家,只好在北京中山公园设立了拳场,公开传授杨式太极拳和刀枪剑,只教架势,如果想学深一点的散手,那就得到杨家大院亲自向老爷子求教。“剑仙”李景林当年就曾经向杨澄甫请教过太极拳,小杨不敢跟他动手,就推给了老爷子。也幸好是杨健侯老江湖,思虑周全布置得当,暗中给儿子挡了不少子弹,所以杨三爷授拳居然一帆风顺的。

可现在老杨也老了,两个儿子却根本担不起重任来,自己一走,那杨家的名声不久全完了吗。

这一天终于来了,老杨到了寿终正寝的日子,弥留之际,把杨澄甫叫到床前,老泪纵横,对着儿子一顿臭骂:“你说你都三十多了,我跟你伯父这个年纪早都功成名就了。你哥哥脾气不好,将来杨家还是得靠你,你现在开门授徒,还得我在后面撑着。我走了,如果有高手前来比试,你一失手,杨家非威名扫地不可。你一定要用功啊,杨家功夫如果失传了,我死不瞑目!”

小杨被骂得抬不起头来,含着眼泪发誓一定用功,然后杨健侯就去了。而杨澄甫则闭门谢客,真的痛改前非,开始苦练功夫。

六年后,拳法大成的杨三爷出关,跟吴鉴全一番较量之后以平手结束,然后借着这个风头,就回去继续开馆了。当时北京的武人们听说杨家三爷闭关六年后重开山门,一出手就把老吴给捋顺了,不信的人大有人在,不服的更是众多。

“当年这家伙就是个花架子,空长个子没本事,要没他爹早不知道被人打多少回了。”于是上门讨教者络绎不绝。

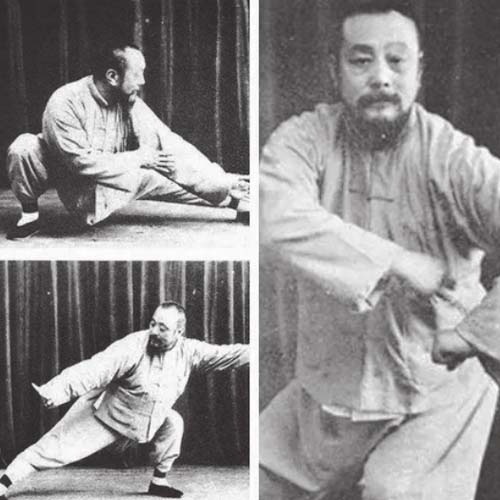

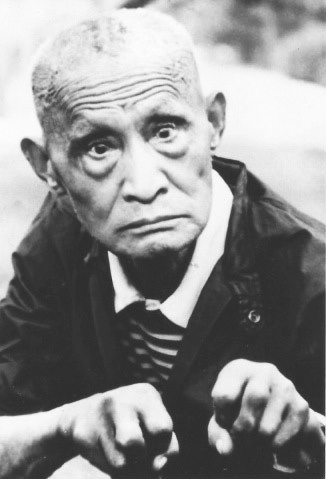

要说杨三爷确实是祖传的大个子,他爷爷杨露禅2012年迁坟的时候,按照遗骨推断身高有一米八二,这在清朝那种平均身高一米四五的年代堪称雄伟了。这基因传到他这儿也一点都没打折扣,照样是一米八几的大块头,而且他还长得胖。他跟他二哥是同样的习惯,暴饮暴食,一顿能吃二十多个馒头,还要加一只猪蹄和一盘烧鸡,日常体重就有两百多斤,巅峰时据说达到了三百以上。

当时的太极拳师和如今可不一样,全部都是精瘦的身材,所以那时候的人根本不相信胖子能打太极拳,所以上门找麻烦的人不断。但杨三爷闭关确实是下了苦工的,再加上他的体格加成,大多都是一交手就被甩出三五米外,不知道打哭多少人。和他打平的,就只有通背门的“臂圣”张策和形意八卦的“活猴”孙禄堂。要知道这两人可都是鼎鼎有名的大高手,孙禄堂我们之前介绍过,张策也是罕见的大宗师,而且以笔者对历史的考察来看的话,张策这位“臂圣”跟人正面放对的实战能力,貌似还在孙禄堂之上。

这两个人和杨澄甫打了个平手,然后三人就结成了换帖的兄弟,俨然北京武术界三大天王。如果杨澄甫在天桥上大喊一声:“谁敢打我?”或许有那么一两个不服气,但他要是说“谁敢动我们哥仨?”那估计没人有那个胆子。

如果故事到这里就结束的话,那么就是一个出身武术世家的子弟,早年纨绔,后来被父亲感化,痛改前非,苦练神功,继而走上了人生巅峰的故事。但很可惜,故事没有结束。

我们上面提到了,杨澄甫身高体胖,而当时的杨家太极是有很多发劲、跳跃的动作的,这些动作在年轻时杨澄甫还能逼着自己做,可到了后来,随着年龄增长,体重也不断增长,突破三百大关后,很多低架子已经没法下去了,快拳更是打一趟就累的够呛。

怎么办?

要不说杨澄甫真的不愧是杨家后人呢,他灵机一动,就想起了爷爷杨露禅当年在王府教拳时的经历。而且当时已经民国了,大家对于养生的需求远高于实战需求。俗话说得好,市场需求才是真的需求,杨澄甫看准这个养生的市场,结合自身的情况,大刀阔斧的对杨式太极拳做了修改。

或者说阉割。

他为了使太极拳更适合一般人练习,就去掉了那些发劲、跳跃的动作,轻功、点穴之类的他更是压根就不会,而当年杨露禅和杨班侯、杨健侯父子赖以纵横京师的杨氏快拳,他更是直接不再传授了。所有的快架子都变成了慢架子。

时间证明了楊澄甫此举的明智,被他改造后的这种轻灵柔和、舒缓绵厚的太极拳更适合普通人练习,新中国成立以后更是得到了政府的大力支持和推广。可以说,在让太极拳传遍世界这件事情上,杨澄甫此举所作出的贡献不亚于杨露禅当年把这套拳法带到北京去流传。

但老子早有名言:“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”

当年太极拳法艰深,习练困难的时候,杨门三代无敌,如今太极易学易练,弟子遍布天下,却再无一人能有当年的无敌风采。

如果杨澄甫地下有知,不知会作何感想。如果他与杨露禅和杨健侯泉下相逢,不知两人是会赞他还是揍他。

杨露禅多半是要揍的,但是杨健侯,怕是依旧舍不得。

官方认证,武林至尊

太极杨家在京城三代经营,无论官方还是民间,都打下了极其深厚的底子,但随着清朝灭亡,杨家的地位便不再超然。在北洋民国时期,庙堂上、绿林中,论交游广阔,地位崇高,排在第一位的,是自然门的杜心五。

杜心五最为人所熟知的事情,是他曾经当过孙中山的保镖,也因此被人称为“中华第一保镖”。但除此以外,他还是林伯渠的同学、宋教仁的结拜兄弟,在日本留学时就加入了同盟会,在国民党中算是元老级别的人物,与共产党的众多政要也有不菲的交情;而在江湖上,不论是江淮青帮、西南洪门、四川袍哥还是东北绿林,他也拥有极高的辈分和地位。

杜心五一身武功所学甚杂,他出身大清的武官世家,从小跟着僧俗道侣等不少师父学过武功,但直到他十五岁时遇到了怪人徐矮子,这才真的入了大道之门。

历史上关于徐矮子出身如何说法不一,但大同小异。都说这人天纵奇才,自幼痴迷武学,先练少林,后练武当,最终贯通佛道,从庄子的《逍遥游》中悟出了“动静无始,变化无端,虚虚实实,自然而然”的圆润之道。所以称“自然门”。徐矮子是自然门的创派祖师,而杜心五则是他唯一的弟子。

杜心五跟着徐矮子学了两年武功,徐矮子便又云游四方去了,杜心五的母亲觉得应该让他读点儿书,就把他送进了书院。这一送,激发出了杜心五的学霸属性,他一路考学,以前十名的身份进入了常德高等普通学堂。在这个地方,他和后来中共五老之一的林伯渠成了同学,为之后纵横黑白两道的生涯,埋下了最初的伏笔。

在杜心五十八岁时,外出游历四方,走到重庆盘缠用完了,就自荐去了当时的“马帮”做镖师,自然少不了一番考验,总之在打败了几个镖师之后,杜心五成功加入了镖队,跟着大家往来于川、贵、滇、黔。途中也遇到过绿林挡道,几次架打下来,败在他手下的好汉不少,但他极会做人,手下留情不说,往往给对手留足了面子,于是一来二去的,名头越来越大,也拥有了他的第一个外号——神腿。他在重庆呆了两年,请他出面保镖的商贾马帮越来越多,这些人中,也有“哥老会”的袍哥大佬,几趟镖下来,双方攀上了交情,杜心五为了做事便利,就跟几位大佬烧香磕头拜把子,加入了哥老会。

但是因为和这些乌烟瘴气的人们交往过深,杜心五染上了大烟瘾,要说这人确实有大智慧大毅力,在察觉自己染上了烟瘾之后,他毅然辞去保镖之职,回到了老家,回乡后,闭门谢客,潜心读书,居然硬生生把烟瘾戒了,后来更是考上了当年的公费留学生,去了日本求学。然后在那里,就遇到了他的另一个结拜兄弟——宋教仁,并且在他的引进下,认识了孙中山,参加了同盟会,还做了孙中山的保镖。

在此期间,因为立场不同,杜心五还跟梁启超掐过一次。当时梁启超在东京演讲,宣传君主立宪,杜心五跟着其他几个同盟会的小伙伴去拆台,到了那儿对着梁启超就是一声大喊“看飞镖”,然后把手中的瓜子花生往梁启超脑袋上扔了过去,梁启超不知道是啥玩意儿,慌忙溜走。孙中山听闻此事,也摇头莞尔。后来同盟会派人回国联系帮会、绿林等势力,一同反清,杜心五因为武功卓绝,又懂江湖暗语,所以就被派了回来。而他回国的第一站,就是上海。然后当时青帮大佬陈其美也正在江浙一带动员帮会,陈其美是孙中山的得力助手,在他的介绍下,杜心五加入了青帮,并且弄了个极高的辈分——青帮自创立之初,祖师爷收弟子便定下了二十四字辈,传到清末,已经排到第二十一-二十四辈“大通悟学”。

陈其美在青帮排“大”字辈,杜心五按青帮规矩,拜了陈其美已经去世的师父为师,也排“大”字辈,而后来横霸上海滩的黄金荣也不过是“通”字辈,还在两人之下。对了,蒋介石當年混得不如意的时候,也给“大”字辈的张仁奎透过拜师贴,属于“通”字辈,跟黄金荣一个师父,算是老杜的师侄。

而老杜更牛的在于他在跟着孙中山奔走于南洋北美时,已经是海外大洪门的“大哥”,虽然民国帮会有“青红一家”的说法,但实际上青帮和洪门有着几百年的恩怨,真正能做到“青红两色一肩挑”的江湖大佬,几百年来也只有这一个人。

在上海滩逗留了一段时间后,杜心五奔赴东北,帮革命党在东北搞串联活动。关东多“胡子”,杜心五早年走镖,对绿林一套烂熟于心,一到东北,就按绿林规矩对暗语、拜码头、喝血酒、结兄弟,一路顺风顺水,而且因为他早年的名声和高强的武功,不少的“胡子”首领都甘愿拥护其为“都统”——意思是是等着反清成功,“驱除鞑虏”以后,孙先生是皇上,杜兄弟就是元帅,咱们起码也能混个将军。

武昌起义一声炮响,清廷土崩瓦解。1912年春,孙中山回国,成立了南京临时政府。“南北和谈”结束后,孙中山辞去临时总统一职,袁世凯继任,定都北京,宋教仁在北京政府当了农林总长。杜心五没有当元帅,他做了河南农商直属第二农事试验场会办,职务相当于副场长,但是因为场长职位有缺,所以杜心五全权负责。

要说老杜真的不是凡人,江湖那一套搞得明明白白的,学业也一点没撂下,他在日本学的就是农业,这下子革命胜利了,不用再东奔西跑了,他就真的开始成天在试验田里呆着研究农作物。几个月后,又调回了北京的第一农事试验场,当了农事传习所(农业大学前身)教授。在那里,他收了他的两个徒弟。

第一个就是农大毕业的万籁声。这个徒弟直接给他带来了他人生中最著名的一场战役——与刘百川的南北之争。

万籁声此人性子直率,最爱踢其他武师的场子,并且仗着杜心五在黑白两道的影响力,行事颇为无忌,他很看不起太极拳,觉得太极拳就是花架子,于是专程去找杨家太极传人杨澄甫挑战。彼时杨三爷打了通宵的麻将,清晨坐在板凳上闭门养神,万籁声进门就大叫:“杨老师请教。”然后一拳打向杨澄甫的前胸。当年的老杨已经是闭关六年神功大成之后的2.0版本了,不慌不忙地接下了这一拳不说,还把万籁声的一条胳膊压在自己身上,让他进不能退不得,万籁声只好求饶。

这事儿被少林门的刘百川听说了,他和杨澄甫关系要好,觉得杜心五门下弟子太过无理,就要找杜心五评理。刘百川找上门去,要求挑战万籁声,杜心五深知万籁声绝非刘百川对手,亲自出马应战,当时李景林——这个人几乎是民国武林最强旁观者,哪里都有他。他也在杜家,劝二人点到为止。

于是两人一番争斗,刘百川铁腿无敌,一脚把杜家的墙踹了个洞,而杜心五则用轻功跳上了墙,刘百川用力过猛,腿陷在墙里拔不出来,对着杜心五喊“你下来”,杜心五笑嘻嘻地对他说“你上来”。杜心五轻功是民国一绝,“燕子”李三与“活猴”孙禄堂的轻功都未必在他之上。而刘百川他下盘稳重,却不会轻功,气得干瞪眼。李景林害怕两虎相争有一伤,急忙劝架。杜心五把万籁声叫出来磕头认错,刘百川只好作罢,后来万籁声还拜在刘百川门下学习腿法。

这一晃,就到了抗战时期。国民党政府迁到重庆后,蒋介石想利用帮会势力,让杜月笙等人创办了一个“中国抗日群众动员委员会”,当时有三合会李福林、海外洪门致公堂司徒美堂、青帮杜月笙、哥老会张钫、洪门山主向海潜等海内外四十多个“大佬”联名通电五千万帮会兄弟:拥护抗战,申讨叛逆。

而这个委员会的主任,杜月笙给蒋介石推荐了在各个组织内都有极高威望和资历的杜心五。

于是,杜心五正式成为了官方认证的唯一“武林至尊”,统御海内外五千万帮众,一生辉煌,走到了巅峰。

一年后,杜心五不辞而别,回到了湖南老家,从此再未出仕。

1953年7月8日,八十四岁的杜心五在打坐时安然去世。

时任中央委员的林伯渠、徐特立均发出唁电,画家徐悲鸿等人亦写了唁信,湖南省政协、省委统战部也送了花圈。极尽哀荣。